プロローグ 200X年

10月

アホガニスタンとボッキニスタンの国境―― 夜の闇に沈む山岳地帯は、すでに雪を被り始めていた。

寒風が岩肌を削り、細かな氷片が砂に混じって舞っている。

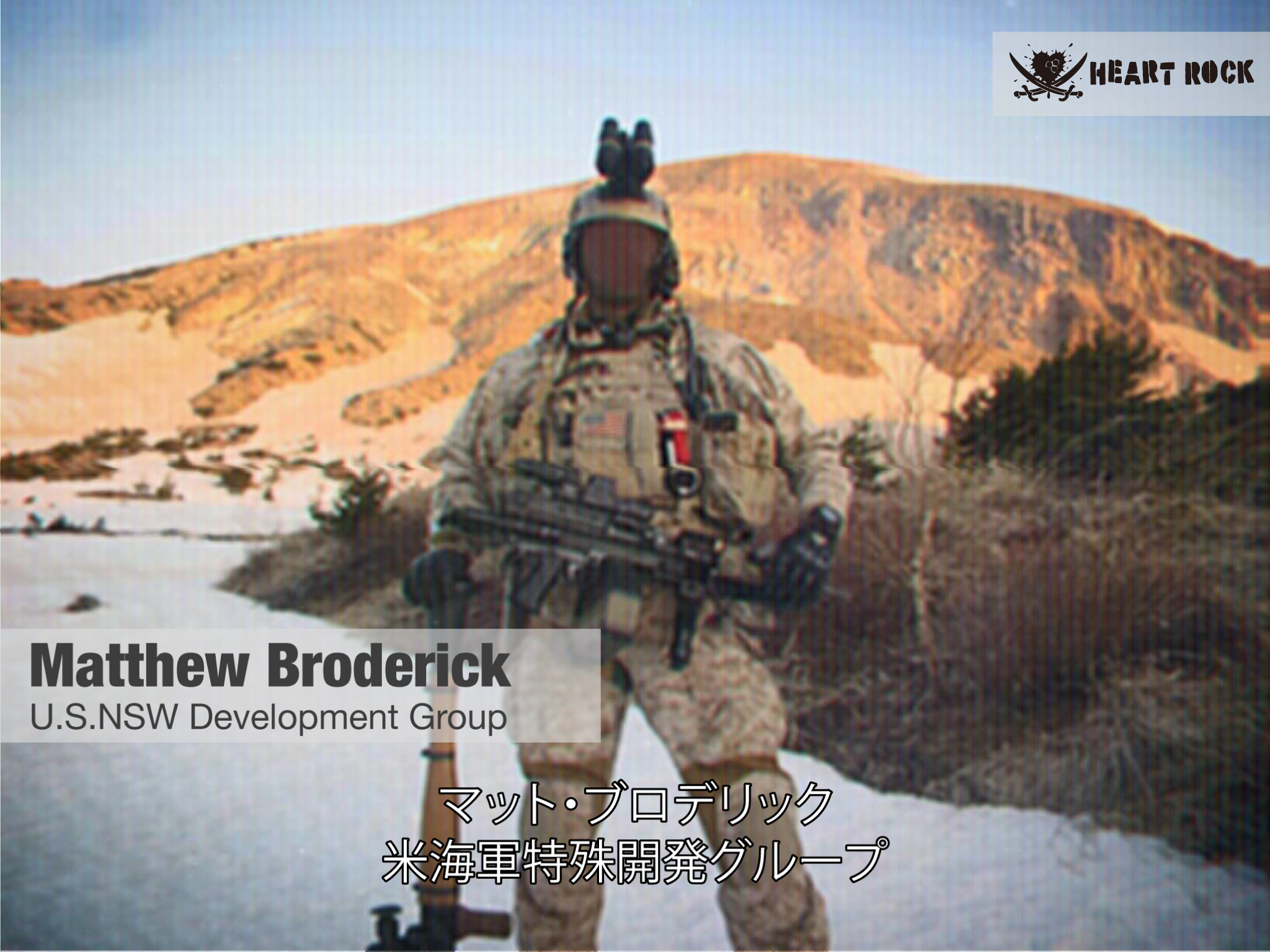

SEALチームのマット・ブロデリック軍曹は、ボリバン兵とともに眼下のマタカイーダ訓練キャンプを見下ろしていた。

素手で人を殺せる能力以外に中東地区で群衆に紛れ込むスキルを磨いてきた。

また祖父譲りの褐色の肌とアラビア語の流暢さが、彼をこの土地に溶け込ませていた。

学生時代の論文は「イスラム世界におけるリーダー像」。

それは諜報活動を支える理論的な土台となり、今や彼は中東文化に対する理解と敵陣の心理を読む鋭敏な直感を兼ね備えていた。

しかし、その知識も任務の過酷さを和らげるものではなかった。

SOCOMによる諜報活動は同じ米国でありながらマクレーンと成果を競うよう半ば互いを牽制し活動していた。

SOCOMによる諜報活動は同じ米国でありながらマクレーンと成果を競うよう半ば互いを牽制し活動していた。

二重スパイによるISAF基地への報復攻撃の件、ドローン攻撃の標的殺害による1000人超える望まぬ民間人の犠牲、これは結果を急ぐ組織の在り方だけでなくネバダのドローン基地から数千キロの距離の技術的な制約で数秒過去の画像を頼りにしていたことも要因で『動く標的』には効果的と言えない部分があった。

これらが表沙汰になってからマクレーンの予算は明確に削減されていた。

マットの目的はデータだけに依存することなく生の確度あるインテリジェンスを収集しタンパのSOCOMに報告することである。

特に幹部につながる糸口が求められていた。

吸い込まれるような静寂の中マットは手首に冷えた汗を感じた。

この場所では、一瞬の油断が即死を意味する。

「次はお前だ」戦闘員を統率するファルーカの低い声が響いた。

この急峻な斜面にはマタカイーダ訓練の一環で訪れていた。

80年代中盤に世界各地から集まったムジャヒディーンがソビエト兵相手にゲリラ戦を展開し何度となく撃破した場所である。

重装備での山歩きと戦闘訓練は彼のレベルでは容易であったがしかし自分は今、敵の心臓部の近い場所に入り込み、『サミウル』と名乗り偽りの顔を纏って生き抜いている。

よって一瞬も気を抜けない状況だ。

潜入してから14日目―― すべて順調と思われた最中に異変は起きた。

幹部の集会があるという内部情報がもたらされたため、外部への報告をマットは当然慎重に行った。

だがマタカイーダキャンプ内で誰かがモグラを探しており、その集会自体が狂言つまりフェイクであったのである。

マットはマクレーンがポキスタン情報部と共有した携帯電話リストに注意人物としてマークされてしまっていた。

まるで転職エージェントに登録したら自分の今の会社に斡旋されたようなものであった。

このことはだいぶ前から支局でも危惧されていたことだがマクレーンのインテリジェンスがポキスタン情報部を経由してマタカイーダに逆流してしまったことによる。

ドローンによるより派手な標的殺害に慣れきっていた組織は行程一つ一つのチェックがおざなりであり自らが許可を出す自作自演の展開も多くみられ、かつ流動的な組織は同じ米国内同士の組織間の連携を意識する感覚すら薄れていた。

「サミウル、名誉なことだと喜べ。これはお前が着るべき自爆ベストだ」

マットは、一度着たら肉片になるまで脱ぐことができない自爆ベストを見て血の気が引くのを感じた。

残忍さだけが取り柄のファルーカが薄気味悪い笑みを浮かべてこちらの反応を見ている。

戦闘員としての才能が評価されている人間に自爆ベストを着るのはナンセンスだし、第一鍛えられた肉体はその手の訓練を受けたものの目から見れば群衆の中で目立ち人知れずテロを行うには理に適っていない。

そんな中でベストを着ろということは組織には要らないと表明されたようなものであるボリバンは偽りの情報を流し、スパイをあぶり出す計画を実行しようとしていた。

それはまるで踏み絵だった。

マットは肉体的な抵抗はしなかったものの『ジハーディスト』ならではの反応ではなかったため彼の正体を暗に示す印象となった。

状況は悪化の一途を辿った。

最初は穏やかな質問から始まり、次第にそれは尋問へと変わっていった。

「誰が裏にいる?」という執拗な詰問と、背中を鞭で打たれる感覚が彼を襲った。

その瞬間から、彼は敵の捕虜となった。

ただ誰が送り込んだ間者なのかは悟られてはいなかったようだ。

隣の部屋からは、拷問を受ける別の捕虜の悲鳴が響く。

そんな聞こえてくる音の度に想像を掻き立てられ、恐怖が心臓を締め付けた。マットは目を閉じた。

ここで命を落とすかもしれない。だが、それだけは避けなければならなかった。

なにしろ自分はまだ役目を果たしていない。

マットからの暗号使った定期連絡が滞るよりも早く、リエゾンオフィサーのコリンズが異変に気付いた。

マタカイーダの人員が今までない動きをしだしたのである。

すぐにチーム間で情報が共有され分析と対策が討議された。

「この状況から鑑みて何らかのトラブルに巻き込まれていると考えられます」

「マタカイーダの訓練施設での動き、特に捕虜(POW)を確保した時の動きはどうなっている?」

様々な推測やデータが持ち込まれたが確証はなかった。下手に部隊を送り込めばさらにマットを危険にさらすことにもなる。

「もう一度どこかに可能性がないか目を凝らすんだ」

時間ばかりがすぎてゆく中でチームには重い空気が流れ始めていた。

彼はほとんど食事も与えられず、頻繁にクルアーンの朗読が聞かされる時間を過ごしていた。

宗教的な説得か、それとも心理的な揺さぶりか分からない。

疑惑が晴れたのかも不明である。

ただ、マットの意識は次第にぼやけ、時間の感覚を失っていった。

潜入捜査の恐ろしいところは敵のど真ん中で敵のペースでことが運んでしまう点であった。

マタカイーダの分析からこの施設では小規模で防御も弱いことから将校クラスが尋問するためにはどこかに移送される可能性が高いことが分かった。

「おそらくこれが救出のチャンスだろう」チーム長のデクスターはこぶしを強く握った。

だがもう少し確証がほしい。

かといってこのまま待っていても事態が好転するとは思えない。

「マタカイーダのこのキャンプに出入りする人間を洗え。そいつを拉致し現在の中の状況を脅して確度をあげる」この方針で再度作戦が練られた。

—続く。